人事制度の最新トレンド9選|中小企業に最適な導入事例と成功ポイント

採用難・人材流出・評価の属人化──中小企業の経営者が直面する「人」の課題は、年々複雑化しています。とくに働き方の多様化や人的資本経営の広がりを背景に、旧来型の人事制度では対応しきれない場面が増えてきました。

こうしたなか注目されているのが、最新の人事制度トレンドを“自社に合わせて”活用するというアプローチです。大企業だけの話と思われがちですが、実は制度運用の柔軟性が求められる中小企業にこそ、取り入れやすく成果に直結しやすい制度も多く存在します。

本コラムでは、2025年注目の人事制度トレンド9選をピックアップし、導入事例や成果とあわせて詳しく解説。あわせて、人事制度が「形だけで終わってしまう」中小企業に共通する課題や、機能する制度を構築するための成功ポイントもご紹介します。「制度を整える」ではなく、「制度を“活かす”」ために──人材戦略を見直したい経営者・人事担当者の方に向けた実践的なヒントをお届けします。

なぜ中小企業こそ “人事制度トレンド” を押さえるべきか

「優秀な社員が辞めないためにも、人事制度を見直したい」

「トレンドに会った制度を導入したいが、中小企業に効果があるのか不安」

─そう考えている中小企業の経営者は少なくありません。

しかし実際のところは、限られた人材で成果を出す必要がある中小企業こそ、人事制度のトレンドを正しく捉え、自社の社風だけでなく、時代に合った人事制度を取り入れることが、経営の安定と成長には欠かせません。

現在、多くの企業が対応を迫られているのが、「人的資本の情報開示」や「働き方改革関連法」などの制度改正です。さらに、採用競争の激化や定着率の低下といった外部環境の変化も重なり、中小企業の人材マネジメントは難易度が上がっています。

実際にリクルートワークス研究所の調査によると、従業員100〜300名規模の企業の約65%が「人材の定着に課題を感じている」と答えています。人事制度が時代に合っていない状態では、社員は「自分に何が求められているのか」「どうすれば評価されるのか」がわからず、不安や不満を感じやすくなります。その結果、せっかく採用した人材が短期間で離職し、再採用や育成にかかるコストが経営を圧迫します。

一方、評価制度や育成制度を現場の実態に合わせて調整することで、半年〜1年のうちに離職率が20〜30%改善した中小企業の事例も存在します。

弊社が支援した150名規模のIT企業では、企業理念と連動した「バリュー評価」を導入し、制度設計とマネージャー教育を同時に実施したことで、従業員エンゲージメントスコアが大きく向上した例もあります。重要なのは、トレンドをそのまま取り入れることではなく、自社の経営課題と人事制度をどう結びつけるかという視点です。

次章では、制度が機能しない中小企業に共通する5つの課題を整理し、その構造と改善の方向性を具体的に解説していきます。

人事制度が機能しない中小企業の5大ケース

制度が形だけ整っていても、実際に“動かない”ケースは少なくありません。

グローカルでは、これまで1,000社以上の中小企業を支援してきましたが、制度が機能していない企業には共通する“つまずきのパターン”があると考えます。この章では、制度がうまく運用されない5つの典型課題と、それぞれの構造、改善のヒントを解説していきます。

①|制度の形骸化:運用負荷と社内スキル不足

人事制度を一人で運用・管理するのは現実的ではありません。実際、制度運用に毎月30時間以上かかっている企業では、運用の優先度が下がり、形式的な処理にとどまってしまうことが多いです。

弊社が支援した製造業A社(従業員数80名)でも、評価制度は存在していましたが、「記入が大変で後回し」「どこまで記入すればいいか分からない」といった理由で、現場のマネージャーから不満が上がっていました。

このような場合には、まず制度そのものを“回るレベル”にまで簡略化することが最優先です。A社では、評価項目を5つから3つに減らし、Googleスプレッドシートを使って簡易に記入できるよう設計し直しました。さらに「記入例」や「コメント例」のテンプレートを用意したことで、管理職の記入率は60%から95%に向上。記入時間も平均30分から10分へと短縮されました。

重要なのは、「評価制度があること」ではなく、「それが実際に使われ、改善に活かされているかどうか」です。まずは、制度の“運用ハードル”を下げることが、機能する制度への第一歩となります。

②|納得性の欠如:評価と報酬がズレる

「なんで自分はA評価だったのに昇給がゼロなんですか」

そんな質問を、あなたの会社で聞いたことはありませんか?

中小企業では、評価制度と報酬制度が明確に連動していないケースが多く見られます。評価はしているものの、昇給や賞与の決定は結局「経営判断」や「部門ごとの事情」で処理されてしまう。こうなると、社員からすれば「評価の意味がないじゃないか」と感じるのも当然です。

弊社が支援したIT企業(従業員60名)でも、同様の課題を抱えていました。評価AでもBでも賞与額が大差なく、社員は「評価と報酬は無関係」と見なしていました。

この状況を改善するために、まず行ったのが“ランク別の「賞与テーブルの明文化】です。A評価は昇給2%以上、B評価は1%以内など、あくまで目安ですがルールを明示しました。

結果として、制度への納得感が上がり、エンゲージメントスコアは6.1から7.4へと改善。重要なのは報酬額の多寡ではなく、「評価と報酬の関係が社員に説明できるかどうか」なのです。

③|ROI が不明:制度コストと効果を測れない

制度にお金も時間もかけている──けれど「成果は出ているのか?」と問われると、答えられない。この状態こそ、制度投資の“見えない損失”です。

中小企業では、制度導入や運用にかかるコストを把握していないケースが多く、さらに「制度の成果」を数値で可視化できていないため、改善や意思決定が属人的になります。

たとえば、評価システムの利用料、評価会議の時間コスト、制度説明にかかる工数などを年間で換算すると、従業員100名規模の企業で100万〜200万円に達することもあります。

弊社では、「離職率」「採用単価」「エンゲージメントスコア」の3つを基本指標とし、年4回のモニタリングを提案しています。実際に小売業のクライアントでは、制度導入後半年で離職率が18%から11%へ改善し、年間換算で人材コストが約300万円削減できたという事例もあります。

制度は“入れること”がゴールではなく、“改善できる状態”にすることで初めて意味を持ちます。

ROIは、制度に対する社内の信頼度を決めるバロメーターでもあるのです。

④|制度の疲労:アップデート頻度が低い

制度は一度作って終わりではありません。しかし実際には、「5年前に導入した制度をそのまま使っている」「評価項目を一度も見直していない」といった状態の企業が数多く存在します。制度が古いままだと、社員は制度に合わせて働くのではなく、“制度を避けながら”働くようになります。結果として、形骸化が進み、制度への信頼も薄れていきます。

グローカルが調査した中小企業約200社のうち、**実に58%が「制度を3年以上改訂していない」**という結果でした。このような“制度疲労”を防ぐために有効なのが、**年2回の「ライトレビュー」**です。アンケートと30分程度のミニ座談会で社員の声を集め、評価項目の微修正やコメントの例文整備など、運用改善に反映させます。

あるサービス業の企業では、この取り組みを続けた結果、社員からの「評価制度は意味があると思う」という回答が2年で26%→72%に改善しました。制度疲労を起こさせないコツは、“完璧を目指さない小さな見直し”を続けることにあります。

⑤|規模・業種の乖離:事例が自社と合わない

ネットで見かける“人事制度の成功事例”──

参考になると思って読み進めても、「これは大企業だからできるんだよな」と感じた経験はありませんか?

中小企業にとって最も重要なのは、“自社にとって再現可能な制度”を見極めることです。

大企業の制度は体制・リソース・カルチャーすべてが違うため、そのまま導入しても運用破綻するリスクがあります。

グローカルでは、支援実績1,000社以上のデータベースをもとに、「従業員数」「業種」「経営課題」の3軸から、類似企業5社分の制度設計事例とKPIを抽出しています。

この情報をもとに、“ちょうどいい制度規模”や“回る範囲での設計”をシミュレーションすることが可能です。

ある建設業の企業(従業員90名)では、当初、上場企業の人事評価モデルを参考にして制度を設計していましたが、運用が追いつかず形骸化。そこから類似規模・同業の3社を参考にスリム化したことで、半年後には評価記入率が30%→85%に改善しました。

人事制度は、“かっこいいもの”ではなく“使えるもの”であるべきです。

2025年トレンド人事制度 9選|中小企業の活用ポイント

人事制度の最新トレンドは、大企業だけが対象ではありません。むしろ、評価が属人的になりやすく、人材の定着や育成に課題を感じやすい中小企業だからこそ、「再現性」「納得感」「運用性」を兼ね備えた制度設計が成果に直結します。

本章では、2025年時点で注目されている9つの評価手法について、導入のしやすさ・即効性・コスト感の観点に加え、どのような中小企業に向いているかを組織・人事体制の特徴に応じて整理しました。

あわせて、弊社が支援した現場での工夫や運用ノウハウも交えて、「実装可能な評価制度」としてのヒントをお届けします。

ノーレイティング|年次評価を廃止し、継続的な対話で成長を支援

導入のしやすさ:★★★/即効性:★★/コスト感:★

ノーレイティングは、年1回のレイティング評価(A〜Cなど)をやめ、日常の目標進捗や対話をベースにした成長支援型の評価方法です。

GoogleやAdobeが導入したことで注目されましたが、実は「制度構築の柔軟性」が求められる中小企業にも適した方法です。

ただし、評価スコアを廃止する以上、「目標の設定・進捗の共有・対話の質」が制度の成否を左右します。特に、役職層が未整備の企業では、評価の方向性が曖昧になりがちです。

<取り組み例>

・月1回の1on1ミーティング

・成果記録のテンプレート導入(Googleドキュメント)

上記のように段階的に対話型評価を根づかせることで、「評価される基準がわからない」という不満を減らすことができます。

360度評価|複数の視点でフィードバックを集め、納得感を醸成

導入のしやすさ:★★/即効性:★★/コスト感:★★

360度評価は、上司・同僚・部下など、複数の立場からのフィードバックをもとに評価を行う制度です。上司のみの視点に偏らず、公平性やチーム内の協働姿勢を可視化できることから、階層構造のある中小企業に適しています。

ただし、人数が限られる中小企業では「匿名性の担保」や「フィードバックの質」に課題が出やすいため、導入には工夫が必要です。

<取り組み例>

・評価項目を5つに限定し、自由記述形式を重視

・Googleフォームで匿名回収

・少人数部門では“360度”ではなく“他者コメント”として運用

評価制度としてだけでなく、組織内コミュニケーションの活性化にも寄与します。

ノーレイティング|年次評価を廃止し、継続的な対話で成長を支援

導入のしやすさ:★★★/即効性:★★/コスト感:★

ノーレイティングは、年1回のレイティング評価(A〜Cなど)をやめ、日常の目標進捗や対話をベースにした成長支援型の評価方法です。

GoogleやAdobeが導入したことで注目されましたが、実は「制度構築の柔軟性」が求められる中小企業にも適した方法です。

ただし、評価スコアを廃止する以上、「目標の設定・進捗の共有・対話の質」が制度の成否を左右します。特に、役職層が未整備の企業では、評価の方向性が曖昧になりがちです。

<取り組み例>

・月1回の1on1ミーティング

・成果記録のテンプレート導入(Googleドキュメント)

上記のように段階的に対話型評価を根づかせることで、「評価される基準がわからない」という不満を減らすことができます。

360度評価|複数の視点でフィードバックを集め、納得感を醸成

導入のしやすさ:★★/即効性:★★/コスト感:★★

360度評価は、上司・同僚・部下など、複数の立場からのフィードバックをもとに評価を行う制度です。

上司のみの視点に偏らず、公平性やチーム内の協働姿勢を可視化できることから、階層構造のある中小企業に適しています。

ただし、人数が限られる中小企業では「匿名性の担保」や「フィードバックの質」に課題が出やすいため、導入には工夫が必要です。

<取り組み例>

・評価項目を5つに限定し、自由記述形式を重視

・Googleフォームで匿名回収

・少人数部門では“360度”ではなく“他者コメント”として運用

評価制度としてだけでなく、組織内コミュニケーションの活性化にも寄与します。

バリュー評価|企業理念と行動を紐づけてエンゲージメントを高める

導入のしやすさ:★/即効性:★★★/コスト感:★

バリュー評価は、企業の価値観や行動指針と連動して、成果だけでなく「どう行動したか」を評価する制度です。

「理念はあるが、現場に浸透していない」と感じている中小企業には特に効果的です。

たとえば、サービス業・接客業など“現場主導型”の企業では、成果の定量評価が難しい場面も多く、行動評価の導入がフィットします。

<取り組み例>

・「チームで協働する」「顧客に誠実である」といったバリュー項目を3つに絞る

・5段階評価で運用し、結果を面談でフィードバック

・行動評価と賞与連動の仕組みを設計

上記の結果として、「自分の行動が正しく見られている」という感覚が社員の間で生まれ、離職率とエンゲージメントの改善に直結します。

ピアボーナス|感謝と貢献を可視化し、称賛文化を醸成する

導入のしやすさ:★★★/即効性:★★★/コスト感:★★

ピアボーナスは、社員同士が日常の業務の中で「ありがとう」「助かった」といった感謝の気持ちをポイントや金銭に変えて贈り合う制度です。

貢献や行動を上司以外からも評価できるため、称賛文化の醸成に直結します。

スタートアップやクリエイティブ職など、成果が数値化しづらい職場で特に効果が高く、Slack連携などで日常的な運用も可能です。

<取り組み例>

・Slack上で感謝コメントとポイントを即時送付

・毎月の表彰や賞与と連動させてモチベーションアップ

・月額1人500円〜で運用可能なツールを活用

制度導入により、「誰がどのように貢献したか」が全社員に見える化され、組織全体の心理的安全性とチーム連携が向上します。

リアルタイムフィードバック|即時の対話で行動改善と成長を促す

導入のしやすさ:★★★/即効性:★★/コスト感:★

リアルタイムフィードバックは、業務の直後やタイミングを逃さずに、上司や同僚からフィードバックを行う仕組みです。

半年・年単位での評価では遅すぎるといった課題を解消し、日々の行動改善につなげられます。

特に若手社員が多く、育成やオンボーディングに悩む企業で有効です。

<取り組み例>

・1on1終了時に「よかった点/改善点」を1分でフィードバック

・社内チャットツールに「フィードバックテンプレート」を導入

・業務日報に簡易フィードバック欄を設ける

制度を通じて、上司と部下の接点が増え、指示待ち傾向の改善や行動の自走性が生まれやすくなります。

OKR|目標を組織で共有し、自律的な挑戦を促進する

導入のしやすさ:★★/即効性:★★/コスト感:★

OKR(Objectives and Key Results)は、達成したい目標(O)とそれを測定する成果指標(KR)をセットで設定し、組織全体で共有・運用する制度です。

Googleなどのテック企業でも採用され、短期での挑戦と成果可視化が特徴です。

トップの方針と現場の目標がズレがちな企業にとっては、目線合わせと成長の仕組みとして機能します。

<取り組み例>

・3ヶ月単位で全社員がOKRを設定

・週1のチェックインで進捗確認と対話

・KR達成度に応じて評価の一部に反映

短期的な目標管理と、チームの方向性共有が同時にできるため、事業フェーズが転換期にある企業や、拡大フェーズのスタートアップにおすすめです。

コンピテンシー評価|行動基準を明確にし、属人評価を脱却する

導入のしやすさ:★★/即効性:★/コスト感:★★

コンピテンシー評価は、成果に直結する行動特性(コンピテンシー)をあらかじめ定義し、それに基づいて評価する制度です。

「数字では測れない行動の質」を言語化・明確化することで、評価の属人性を減らします。

特に「できる人」と「普通の人」の差が曖昧な企業や、マネージャー層が評価に困っている企業に有効です。

<取り組み例>

・「問題解決力」「主体性」「巻き込み力」など5項目を設計

・役職ごとに期待行動を明文化

・年2回の行動面フィードバックと組み合わせ

納得性が高く、育成指標にも活用しやすいため、人事制度を本格構築し始めたフェーズに適しています。

チェックイン(Check-in)|短い対話を定期化し、関係性と成長を支える

導入のしやすさ:★★★/即効性:★★/コスト感:★

チェックインは、月1回〜週1回の短い1on1や面談を定例化し、上司・部下間の信頼関係と業務の振り返りを行う制度です。

評価というより「対話の習慣化」が目的で、制度化しやすく、導入企業が急増しています。

コミュニケーション不足や、評価制度の形骸化が課題の企業に特に効果的です。

<取り組み例>

・15分の「今週どうだったか」面談を毎週設定

・進捗+感情面の振り返りをシートで記入

・対話ログを人事と共有して傾向を分析

制度自体は簡単でも、継続性が成功の鍵。特に、50〜200名規模の企業で、風通しを良くしたい場合に効果を発揮します。

パフォーマンス・デベロップメント|評価から“成長支援”へのパラダイムシフト

導入のしやすさ:★★/即効性:★/コスト感:★★★

パフォーマンス・デベロップメントは、「評価する」から「育てる」へと評価制度の思想を転換し、社員の成長機会提供を重視する考え方・制度設計です。

単なる評価の仕組みでなく、教育・キャリア形成を含む包括的な制度設計が必要です。

育成投資を強化したい企業、キャリア志向の高い若手層が多い企業に向いています。

<取り組み例>

・評価面談時に「成長の壁」と「伸ばす機会」の棚卸しを実施

・1on1でのキャリア面談と教育支援制度を連動

・人事制度と育成制度を同時に設計

時間と工数はかかるものの、定着率と採用力に効く長期投資型の制度として、次世代の評価制度の代表格となりつつあります。

企業タイプに応じた人事制度の選び方

人事制度は、「どの制度が優れているか」ではなく、「自社の課題や文化、成長フェーズに合っているかどうか」が成功の鍵を握ります。

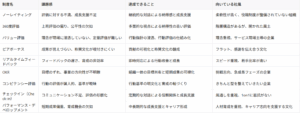

下記表では、各制度がどんな課題に対応できるのか、導入によってどのような効果が得られるのか、そしてどんな社風の企業に向いているのかを弊社経営コンサル会社グローカルの視点にて評価を行っています。

たとえば、フィードバック不足に悩む企業にはリアルタイムフィードバックやチェックインが効果的であり、企業理念の浸透を図りたい企業にはバリュー評価が適しているなどを一目で確認することができます。

自社の状況に合った制度を選ぶための「地図」としてご活用ください。

おわりに

本コラムでは、近年注目される人事制度の概要と、自社の課題や社風に応じた制度の選び方について解説しました。制度は単なる仕組みではなく、「組織の目指す姿」と「社員の働き方・価値観」をつなぐ重要な接点です。

重要なのは、流行に乗ることではなく、自社の課題や文化にフィットした制度を選び、運用を通じて根づかせていくこと。小さく始めて改善を重ねることも十分に可能です。人事制度の見直しは、組織にとって“変化のチャンス”です。ぜひ、今後の制度検討の一助として、本コラムの内容をご活用ください。