採用は“魅せる時代”へ:ショート動画が制する次世代の採用ブランディング戦略

採用活動が“情報の伝達”から“感情の共鳴”へと進化する中、企業が競争力を持つためには、新たな採用ブランディングの視点が求められています。本記事では、「なぜ今ショート動画なのか?」を出発点に、Z世代を動かす共感設計、動画を起点とした採用戦略の再構築、そして成功事例とともに、明日から使える実践ノウハウを体系的に解説します。

序章:採用のパラダイムシフト—なぜ今、企業は30秒に賭けるのか

かつて日本の採用活動は、求人媒体の「文字」と会社説明会の「言葉」を中心に展開されていました。給与、待遇、事業内容といった「情報」を正確に伝えることが、採用成功の鍵だと考えられていた時代です。

しかし、2020年代に入り、その情報伝達の構造は劇的に変化しました。採用市場は、「読む時代」から「見る時代」へと完全にシフトしています。

この変化を牽引しているのが、ショート動画です。TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsといったプラットフォームは、特に20代を中心としたZ世代や、キャリアアップを志向する若手・中堅層にとって、仕事や企業情報を得るための主要な情報源となりました。ある調査によれば、就職活動で動画コンテンツを参考にする新卒学生は68%、20代中途層でも53%に達しています。

候補者が求めているのは、もはや求人票に書かれた「理性に訴える」条件だけではありません。彼らは、職場の空気、社員の表情、チームの活気といった「感情に訴える」“温度感”を重視しています。採用広報の本質が、「企業が語る説明」から「候補者が感じる共感」の形成へと変わった今、ショート動画は単なる流行ではなく、次世代の採用競争力を左右する必須戦略となったのです。

第1章:ショート動画が採用にもたらす3つの構造変化と戦略的効果

採用におけるショート動画の活用は、単なるプロモーションの強化に留まらず、企業と候補者の関係性、ひいては採用市場の構造そのものに深い変化をもたらしています。その効果と構造変化は、以下の3点に集約されます。

1. 「情報格差」から「印象格差」へ

かつて候補者が企業を選ぶ基準は、給与や福利厚生、事業の成長性といった「情報」でした。情報が不足している時代は、多くの情報を開示できる大企業が優位でした。

しかし、情報過多の現代において、候補者が重視するのは「自分に合うか」「社風が好きか」といった「印象」です。テキスト情報が均質化する中で、ショート動画は、企業の個性、社員の人柄、働く楽しさといった“好感”や“雰囲気”を直感的に伝える唯一無二の手段となります。採用競争の勝敗は、どれだけ多くの情報を開示できるかではなく、「どれだけ好感度の高い印象を与えられるか」という「印象格差」に移行しています。

2. 「説明」から「仮想体験」へ—ミスマッチの防止

求人票や会社説明会は、企業の理想像を語る場です。しかし、ショート動画は、社員の朝礼、打ち合わせの様子、ランチの会話といった「リアルな日常」を切り取ります。

この“働く現場のリアル”を30秒で凝縮して見せることで、候補者は「自分もここで働いているとしたら?」という仮想的な入社体験を直感的に行います。この体験を通じて、候補者は入社後の自分を具体的にイメージでき、企業側は「こういう空気の会社です」という誠実なメッセージを伝えられます。

結果として、入社後のギャップ(ミスマッチ)を防ぎ、定着率の向上という、採用活動における最も重要な成果に直結します。ショート動画は、定着率向上ツールとしても機能するのです。

3. 「顕在層」から「潜在層」へのリーチ力とエンゲージメントの向上

従来の採用手法(求人サイト、スカウト)は、すでに転職・就職を検討している「顕在層」にしか届きませんでした。

一方、TikTokやInstagramリールなどのショート動画は、アルゴリズムによってまだ転職を具体的に考えていない「潜在層」にも、関連動画として自然に推薦されます。これにより、企業はこれまで接点を持てなかった幅広い層に認知を拡大できます。

さらに、リアルな人の声やエピソードを盛り込んだ動画は、候補者の感情を動かし、応募への「行動転換」を強く促します。実際に、ショート動画経由の応募者はエンゲージメント率が高く、初回面談や内定承諾率が向上したという事例が数多く報告されており、単なる認知拡大に留まらない、質の高い応募を創出する力を持っています。

第2章:成功事例に見るショート動画採用の可能性—規模と場所を超えた共感戦略

採用ショート動画の最大の強みは、企業の規模や立地といった物理的な制約を超えて、企業の「人柄」で勝負できる点にあります。実際に成果を上げている事例は、この事実を裏付けています。

1. ITスタートアップ企業:カルチャー発信で応募数2.5倍

【事例:ITスタートアップA社(コラム1)】

スタートアップ企業A社は、自社のフラットなカルチャーを発信するため、TikTokで「社員の1日密着」をシリーズ化しました。1本30秒の密着動画を毎週投稿したところ、累計再生数が10万回を突破。採用エントリーは従来比で約2.5倍に増加しました。応募者の志望動機には「動画を見て雰囲気が伝わった」「社員の人柄に惹かれた」という声が多数寄せられました。

この事例が示すのは、求人票の抽象的な言葉(例:「風通しの良い社風」)ではなく、社員の笑顔、オフィスでのラフな会話といった“映像”が、最も強力な文化の証明になるということです。

2. 地方中小企業・老舗メーカー:地域と仕事の誇りで知名度を克服

【事例:地方中小企業B社(コラム1)と地方メーカー(コラム2)】

地方での採用難に悩む企業にとって、ショート動画は救世主となり得ます。

- 地方中小企業B社は、「地域×仕事」をテーマに、社員が地元の風景とともに仕事の誇りを語る動画を制作。地元出身のUターン層からの応募が急増し、3ヶ月で3名の採用に成功しました。

- 老舗製造業は、Instagramリールで「ものづくりの裏側」を発信。職人たちの手元の映像の美しさが共感を呼び、フォロワーは地元大学生を中心に急増。工場見学の応募が前年の5倍になりました。

これらの事例は、大企業のような「知名度」ではなく、働く人の「誇り」や「温かさ」という「共感」こそが、中小企業や地方企業にとって最大の採用資産となることを証明しています。

3. グローバル企業:多様性を「魅せる」戦略で国際的なタレントを獲得

【事例:グローバル企業C社(コラム1)とグローバル人材採用企業(コラム2)】

海外人材や特定分野の専門職採用においても、動画の訴求力は絶大です。

- グローバル企業C社は、外国籍人材向けに英語字幕付きのショート動画で社内の多国籍チームを紹介。「Diversity at Work」シリーズは海外SNSでもシェアされ、海外大学生からの応募問い合わせが増加。1年で外国籍社員比率が15%から28%に上昇しました。

「多様性」という理念を言葉で説明するよりも、実際に多国籍の社員が笑顔で働く姿を「映像」で提示するほうが、はるかにブランド価値向上と応募促進につながります。国境を超える採用においても、ショート動画は有効な手段です。

第3章:効果を最大化するショート動画の「構成」と「脚本術」

ショート動画は、「作って終わり」ではなく、「視聴者の感情を動かし、行動に繋げる」ための明確な設計が必要です。プロの技術は不要ですが、効果を上げるための「脚本術」と「構成のコツ」を押さえることが重要です。

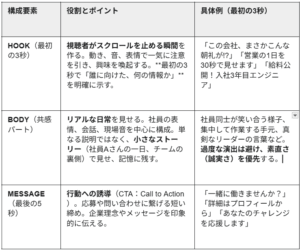

1. 成功する動画の「3部構成」—HOOK・BODY・MESSAGE

成功する採用ショート動画には、共通の設計思想があります。

2. 制作の5つの鉄則—「素直さ」と「伝わりやすさ」の徹底

動画の品質よりも、「リアルさ」と「共感性」を優先することが、採用動画の鉄則です。

- 音なしでも伝わる設計を徹底する: 通勤中などの“ながら視聴”が多いため、テロップや字幕で内容を補足する。ナレーションよりも、現場の生声や自然な会話を活かし、リアリティを追求する。

- 編集よりも「素の表情」を優先する: 過度に凝った演出やプロ仕様の映像は、かえって候補者に「演出された感」を与え、不信感を生む。社員の素の笑顔、現場の活気といった「リアルな一瞬」を切り取ることが共感を生む。

- 30秒〜60秒を目安に: 長すぎると離脱率が上がる。30秒前後で「印象を残す」構成が理想。

- 「明るく」「音を大切に」: スマホ撮影でも構わないが、照明(自然光の利用)と音声(ノイズの除去)の最低限のクオリティコントロールは必須。暗い映像や聞き取りにくい音声は、企業の印象を損なう。

- テンポよく切る: 視聴者を飽きさせないために、3〜5秒ごとにカットを変える「テンポの良さ」を意識する。

3. シーン別・おすすめ動画フォーマット

制作の題材として、候補者の興味を引きやすい定番フォーマットを複数用意し、シリーズ化することでストーリーテリング効果を高めます。

- 社員の1日密着動画: 仕事の流れとチーム感を伝える定番。入社後のイメージを最も喚起しやすい。

- インタビュー動画: 社員が「なぜこの会社を選んだか」「入社後のギャップと成長」を自分の言葉で語る。

- オフィス紹介・現場風景: 職場の雰囲気、清潔感、休憩スペースなどを視覚的に伝える。

- カルチャー紹介動画: 「ランチ風景」「社内イベント」「チーム打合せ」など、日常の1コマを通じて企業文化を伝える。

- 入社後ストーリー動画: 新入社員が入社3ヶ月後などに、リアルな体験談を語り、不安の解消につなげる。

第4章:プラットフォーム別運用戦略と採用フローへの組み込み

動画を作っても「届け方」を間違えると効果は半減します。採用フェーズとターゲット層に応じて最適なチャネルを選び、動画を「点」ではなく「採用体験全体を貫く線」として設計することが重要です。

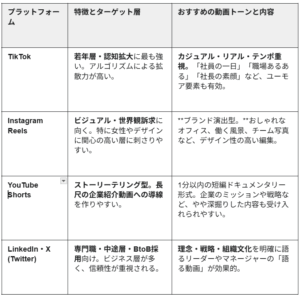

1. プラットフォーム別・運用戦略

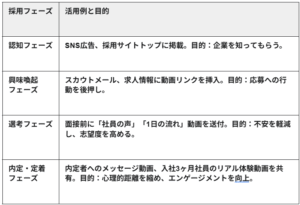

2. 採用フローに組み込む動画活用法

ショート動画は、採用の全フェーズで候補者の不安を軽減し、エンゲージメントを高める役割を果たします。

第5章:効果を最大化する「運用」と「内製化」の戦略

ショート動画採用は、単発の広告制作ではなく、「継続的な運用」が生命線です。SNSアルゴリズムは「頻度と継続性」を重視するため、「完璧より継続」をモットーに、内製化の体制を整えることが、スピードとコストの両立に繋がります。

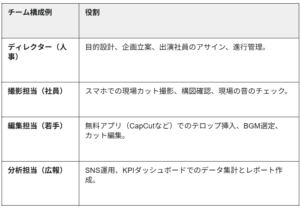

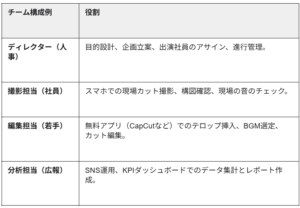

1. 内製化とチームビルディング

動画採用の成功企業に共通するのは、社内で継続的にコンテンツを制作できる「内製化チーム」があることです。

この3〜4役を分担することで、週1本の定期更新は十分実現可能です。動画のテンプレートやチェックリストを共有し、属人化を防ぎましょう。

2. 社員を巻き込む「動画文化」の醸成

「会社のリアル」は社員からしか生まれません。採用広報を人事だけの仕事にせず、社員が自ら出演・発信したくなる「仕掛け」を作ることが重要です。

- インセンティブ制度: 出演した社員にポイントを付与する、評価制度に組み込む。

- 社内表彰: 月間/年間で「ベスト動画賞」「最もリアルな動画賞」などを設ける。

- 成果の共有: 動画経由で採用に成功した事例を社内報や朝礼で共有し、貢献度を可視化する。

社員が「会社のファン」として、楽しく自然体で動画に関われる文化を根付かせることが、持続的な発信の鍵となります。

3. KPI設計とデータドリブンな改善サイクル

ショート動画採用は、「作ったら終わり」ではなく「育てるメディア」です。感覚ではなく、データに基づいて改善を回す仕組みが必須です。

これらの指標を週次・月次でトラッキングし、「社員インタビュー型の完了率が高い」「現場密着型が応募率を押し上げた」といった傾向を分析します。この「トライ&リピート」を通じて、自社に最適なフォーマットとトーンが見えてきます。

第6章:よくある失敗とその回避法—誠実さが信頼を生む

ショート動画は強力なツールである一方、誤った運用はかえって企業の印象を損なう可能性があります。特に注意すべき失敗とその回避法を整理します。

1. 失敗例:演出過多で「リアル」が伝わらない

- 回避法: 俳優のような演技や過剰な演出は、「入社後ギャップ」を生む原因になります。誠実さを最優先にし、等身大の雰囲気を意識すること。「かっこよく見せること」より「ありのまま伝えること」に価値があります。

2. 失敗例:動画だけに頼り、応募導線が未整備

- 回避法: 動画は「きっかけ」に過ぎません。せっかく興味を持った候補者が、動画の後に辿り着く求人票、面談体験、面接官の対応といった採用体験全体が一貫して設計されていることが前提です。動画で感動したのに、求人票が古く見づらければ、興味は離脱に繋がります。

3. 失敗例:動画の品質が低すぎる(音・画質)

- 回避法: スマホ撮影で十分ですが、照明・音声・画質が悪いと「雑な会社」という印象を与えてしまいます。最低限のクオリティコントロールは必須。特に音声はノイズを減らし、聞き取りやすくすることを意識しましょう。

終章:採用は「共感採用」へ—ショート動画が企業の未来を変える

採用ショート動画は、もはや一時的な採用施策ではなく、「採用×文化発信×経営広報」をつなぐ企業ブランディング活動そのものです。

AIが文章を自動生成し、求人情報がどの会社も似通っていく中で、企業が差別化できる鍵は「感情のデザイン」、すなわち「人の表情や声の温度感」に移っています。

候補者が選ぶ基準は、もはや条件の優劣ではありません。「自分の価値観と合うか」「この人たちと働きたいか」という“共鳴”です。ショート動画は、その共感のスイッチを押す最適なツールであり、人間味を伝えるテクノロジーとして価値を増していくでしょう。

結論:採用は“語る”から“魅せる”へ

採用の主語が企業から社員へ、発信の形式が言葉から映像へと移りゆく時代、「動画で選ばれる企業」こそが、これからの採用競争を制します。

中小企業や地方企業こそ、広告費の多寡ではなく「共感の深さ」で勝負できるこの新時代の恩恵を最大限に受けることができます。働く人の誇り、チームの温かさ、職場のリアル——あなたの会社の“リアル”こそ、最高の採用資産です。

完璧を目指す必要はありません。スマホ1台と30秒の勇気で、今日から採用の未来を動かしましょう。