【中小企業向け】顧客分析ガイド|データが少なくても成果が出る3つのフレーム活用法

本コラムでは、これまで1,000社以上の中小・中堅企業を支援してきた株式会社グローカルが、難しい理論ではなく、“分かる”から“できるようになる”、中小企業でも成果を出せる顧客分析の考え方と実践手法を紹介します。

はじめに

顧客分析を始めようと思い「顧客分析 やり方」と検索してみると、「RFM分析」「デシル分析」「セグメンテーション分析」といった専門的な言葉が並びます。

「うちのような中小企業には難しそう」

「データも人も足りないし…」

そう感じたマーケティング担当者の方も多いのではないでしょうか。

確かに、顧客分析には多くの手法がありますが、すべてが高度で複雑なものではありません。実は、その中には少ないデータでも十分に成果を出せる方法や、Excelだけで実施できる分析もあります。重要なのは、“すべてのデータを完璧に扱うこと”ではなく、 「自社に合った範囲で顧客を理解すること」です。

本コラムでは、これまで1,000社以上の中小・中堅企業を支援してきた株式会社グローカルが、難しい理論ではなく、“分かる”から“できるようになる”、中小企業でも成果を出せる顧客分析の考え方と実践手法を紹介します。

顧客分析の目的

そもそも、顧客分析を正しく行うためには、まずは顧客分析の目的を理解することが大切です。顧客管理・マーケティング施策の立案・商品開発など、あらゆる経営判断の土台として活用できます。

(1)マーケティング施策に活かす

顧客データを整理することで、「誰が・どの商品に・どんな反応をしているか」が見えてきます。この情報をもとに、広告・メール・SNSなどの販促を最適化し、“勘”ではなく“データ”に基づいたマーケティングが可能になります。またその結果として、限られた予算の中でも効果的な集客・リピート施策を打てるようになります。

(2)商品・サービス開発に活かす

どの顧客層がどの商品を選び、どんな要因で離れているのかを把握すると、顧客が求めている価値が見えてきます。その気づきをもとに商品を改良したり、新しいサービスを設計したりすることで、「顧客の声に基づく開発サイクル」をつくることができます。

(3)経営・営業戦略に活かす

顧客分析は、販売現場だけでなく、経営判断や営業方針の指針にもなります。

主要顧客や高収益顧客を可視化することで、どのセグメントに集中すべきか、どの層に価格・人員・販促を配分すべきかが見えてきます。

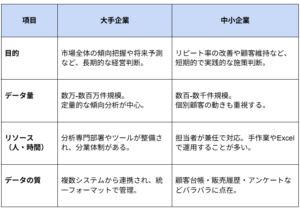

大手企業と中小企業の比較でみる分析の違い

大手企業と中小企業では「目的」「データ量」「リソース」「データの質」などの前提が異なります。そのため。大手企業と同じやり方をそのまま取り入れても使いづらいと言えます。

このように、分析の目的や前提条件そのものが異なるため、中小企業が成果を出すには、「大手の方法を真似る」よりも「自社の規模に合った手法を選ぶ」 ことが重要です。

次の章では、中小企業が限られた環境の中でも成果を出すための、実践的な顧客分析の進め方を解説します。

中小企業に向いている分析手法とその使い方

顧客分析と一口に言っても、実際には下記のように多岐にわたります。

RFM分析:購入の「最近さ」「回数」「金額」からお客様をグループ分けする

セグメンテーション分析:購入頻度の高い顧客の特徴を把握する

離反分析:購入が止まりそうなお客様を見つけ、早めに対応する

デシル分析:購入金額の高い順に並べて、売上を支えている層を見つける

アソシエーション分析:一緒に買われやすい商品の組み合わせを見つける

ABC分析:売上への貢献度で商品やお客様をA・B・Cに分けて管理する

NPS分析:お客様の満足度や、他人にすすめる気持ちを数値で把握する

このように手法は多岐にわたりますが、その多くは大量のデータや専門的な環境を前提としており、中小企業では優先度が低い場合もあります。ここでは、実際の現場で利用頻度が高く、効果が出やすい3つの手法に絞ってご紹介します。

RFM分析|リピート顧客を特定

■対象施策

・リピート施策

・休眠顧客の掘り起こし

・会員ランク策定やメール配信の設計

■明確になる内容

・「どんな顧客が常連か」「最近離れている顧客は誰か」

・再購入の確率が高い層/低い層の違い

■分析の流れ

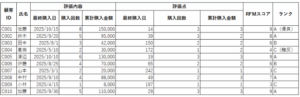

①顧客ごとに「最終購入日(Recency)」「購入回数(Frequency)」「購入金額(Monetary)」を整理

⇩

②それぞれを高・中・低の3段階でスコア化

⇩

③合計点で顧客をランク分け(例:優良・通常・離反気味)

■実践例

<目的>

購入日・回数・金額の3要素からRFMスコアを算出し、A〜Cランクに分類。

<分析結果・施策方向性>

Aランク:ロイヤル維持 → 限定特典・会員優待・新製品先行案内で満足度を維持。

Bランク:再購入喚起 → クーポン発行やメール配信で短期的な行動を刺激。

Cランク:再接点づくり → 離反顧客向けキャンペーン・再登録導線の整備。

セグメンテーション分析|顧客の特徴を見抜く

■対象の施策

・ターゲット再定義

・商品・サービス開発

・販促メッセージや広告の最適化

■明確になるもの

・「どんな属性の顧客が買っているか(年代・職業・地域など)」

・「どんな行動傾向の人がリピートしやすいか」

・「どの層にどんな価値訴求が刺さりやすいか」

■分析の流れ

①顧客リストを属性(年齢・地域・職種など)や行動(購入頻度・購入カテゴリ)で分類

⇩

②各グループの購入傾向やリピート率を比較

⇩

③高反応・高リピートの層を明確化し、訴求内容や販促手法を調整

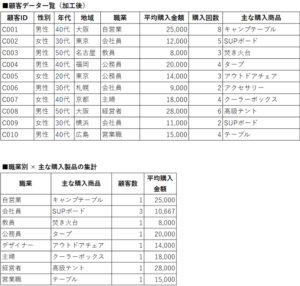

■実践例

<目的>

職業ごとに平均購入金額・主な購入商品を集計し、購買傾向を可視化。

<分析結果>

会社員(SUPボード):単価は低めだが購入者が多く、主要顧客層。

経営者・自営業 :高単価商品の購入が多く、上位顧客。

主婦・デザイナー層 :中価格帯・デザイン性のある商品を選ぶ傾向。

<施策方向性>

「会社員×SUP」層を量的ターゲットにしつつ、

「経営者・自営業」層で高単価商品の売上を伸ばす。

離反分析|離反の原因を特定

■対象の施策

・リピート率向上施策

・休眠顧客フォロー

・カスタマーサクセス・サポート改善

■明確になるもの

・どの顧客層が離れやすいか

・どんな商品・接点・時期で離反が起きているか

・離反を防ぐために優先すべきアクション

■分析の流れ

①一定期間(例:半年・1年)購入や利用のない顧客を「離反顧客」と定義

⇩

②離反顧客と継続顧客の属性・購入履歴・接触履歴を比較

⇩

③共通する離反要因を特定(価格・満足度・対応速度など)

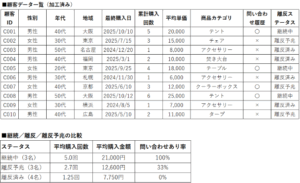

■実践例

<目的>

購入履歴と接点データから、離反の傾向と要因を把握し、再購入につなげる。

<分析結果>

継続中層:購入頻度・単価とも高く、問い合わせも多い。

離反予兆層:購入が減り、接点も少なくなっている。

離反済み層:低頻度・低単価で完全に離脱傾向。

<施策案>

「購入減少」「問い合わせ減少」は早期の離反サイン。

反応が落ちた時点で“ライトな再接点施策”を打つ。

継続して顧客分析を行うための仕組みづくり

多くの中小企業では、顧客分析を「一度やって終わり」にしてしまうケースが少なくありません。しかし、分析は一度で成果が出るものではなく定期的に行うことが重要です。

ここでは、限られたリソースでも無理なく続けられる仕組みづくりのポイントを紹介します。

(1)データを“集める”仕組みをつくる

顧客分析の出発点は「データをためること」ですが、完璧なシステムを導入する必要はありません。まずは、今ある情報を一つの場所にまとめることから始めましょう。

■取り組み例

・Excelやスプレッドシートで「顧客管理シート」を1つに統合する

・販売履歴・問い合わせ履歴・アンケートなどを、最低限の共通項目で管理

・「名前/購入日/金額/商品カテゴリ/備考」だけでも十分スタート可能

■ポイント

ツール選定よりも、「誰でも更新できる仕組み」にすることが大切です。

担当が変わっても維持できるように、更新ルール(週1・月1など)を明文化しておくと継続性が高まります。

(2)モニタリングする頻度を決める

日々の業務に追われて“分析する時間がない”ことが多いですが、「モニタリングする日を決める」だけで継続率が向上します。

■取り組み例

・毎月1回、売上会議や経営会議の前にRFM・離反率を確認

・「先月と比べて常連顧客が増えたか」「離反率が悪化していないか」をチェック

・変化が大きい項目を擬態に挙げて対策を練る

■ポイント

「分析レポート」を作り込むより、“変化があるかどうか”を見続けることに価値があります。 グラフ化や自動化は後回しでOKなので、まずはExcelで簡易比較(前月比増減比較)から始めましょう。

(3)小さく試して、すぐ検証を習慣にする

分析は”行動”に移してこそ意味があります。

ただし、最初から全顧客に施策を打つと負荷が大きすぎるため、

「テスト→検証→再実施」の流れを小さく回すことがポイントです。

■取り組み例

・RFM分析で「常連顧客」10人に限定して再購入メールを送る

・離反分析で「前回購入から60日経過した顧客」だけをフォロー

・結果を「開封率・再購入率」など簡易指標で比較し、改善点を次に活かす

■ポイント

顧客分析を継続的な改善に繋げるためには、【分析結果】⇒【施策内容】⇒【施策結果】を“記録”することが重要です。

おわりに

顧客分析は「難しい理論」や「特別なツール」がなくても始められます。大切なのは、自社に合った範囲で続けることです。

RFM分析で“常連を見つける”、

セグメンテーション分析で“特徴をつかむ”、

離反分析で“離れた理由を知る”

まずはこの3つを繰り返すだけでも、顧客との関係性は確実に変わります。

数字の裏にある“人の動き”を読み解き、次の一手につなげる。それが、中小企業における顧客分析の第一歩だと考えます。